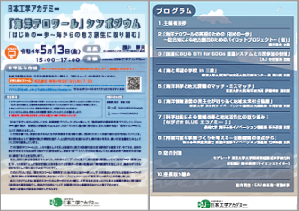

日本工学アカデミー「海洋テロワール」 シンポジウム

「はじめの一歩~海からの地方創生に取り組む」

日本工学アカデミー(EAJ)では、政策提言プロジェクトの一環として、「海洋研究の戦略的推進プロジェクト」(リーダー:藤井 輝夫 現東京大学総長)を立ち上げ、2021年3月に報告書「海を知り、新たな恵みを拓く“海洋テロワール”について」をまとめました。

この報告書では、地球に生きる私たちの共有財産である海に関し、将来にわたって持続可能な形で利用していくため、海の将来像として「豊穣の海」の実現を掲げ、人と自然の共生を図りながら、海の恵みを育み、高い付加価値を生み出していく方策を提案しています。

この「海洋テロワール」は、人々の暮らしや文化と海域の生産力を持続可能な形で統合する理念です。そこでは、市民の誰もが参加できる民主的で開かれた場を設定し、関係するすべての人々が自分事として共に意思決定や具体的な取り組みに参画することを目指します。

また、市民の参加を促進するためには、科学的なエビデンスに基づく海洋活動の基盤としての「海洋データ・情報の共有」や、それを媒介として海洋空間と市民を繋ぐことで海洋への関心を高める「海洋観測の民主化」など、最新のデジタル技術を活用した取り組みが必要不可欠です。

このたびEAJでは、「海洋テロワール」を実現するための「はじめの一歩」として、市民参加とデジタル技術をキーワードに、海洋に関わる地域課題の解決に向けたパイロットプロジェクトについて考えるシンポジウムを企画しました。

本シンポジウムでは、地域のステークホルダーの方々と一緒に、科学技術を活用しながら様々な課題の解決に取り組む日本各地の事例を紹介し、今後の方向性について、有識者の方々と議論を深めたいと考えております。

幅広い皆様のご参加をお待ちしております。

【 プログラム 】

1.主催者挨拶

2.「海洋テロワールの実現のための「初めの一歩」

~総合知による地方創出のためのパイロットプロジェクト~(仮)」

藤井輝夫 座長

3.「国連におけるSTI for SDGs推進システムと市民参加の役割」

EAJ中村道治 顧問

4.「海と希望の学校 in 三陸」

東京大学大気海洋研究所大槌沿岸センター長 青山潤 教授

5.「海洋科学と地元課題のマッチ・ミスマッチ」

東京大学大気海洋研究所 伊藤幸彦准 教授

6.「海洋情報通信の民主化が切り拓く地域未来社会協創」

東京大学 次世代サイバーインフラ連携研究機構長 中尾彰宏 教授

7.科学技術による養殖改革と地域活性化の取り組み:「ながさきBLUE エコノミー」

長崎大学海洋未来イノベーション機構長 征矢野清 教授

8.「持続可能な事業づくりを考える~金融機関の視点から」

(株)日本政策投資銀行 業務企画部イノベーション推進室 竹森祐樹 室長

9.総合討論

モデレータ 東京大学大学院新領域創成科学研究科

保坂直紀 特任教授(サイエンスライター)

10.座長取り纏め

総合司会:EAJ森本浩一常務理事