1.2025年度の展望

2019年末に始まった新型コロナ感染症によるパンデミックについては、メッセンジャーRNA(mRNA)技術に基づく新型コロナワクチンの実用化等により一定の収束がはかられたといえるが、国際情勢の激変、自然災害の拡大、国内では少子化と過疎化、労働生産性の停滞と1人あたりGDPランキングの急降下、そして防衛・安全保障の課題など、我が国、人類の安寧とより良き生存、世界の平和と安全、持続的な発展を脅かす事態は多発している。人類、地球は、その存続にとって、多岐にわたり複雑な問題に引き続き直面しており、これらのグローバルアジェンダの解決に向け、これまでの長年にわたる積み重ねにより飛躍的な進歩を遂げてきた科学や工学への期待はますます高まっている。

一方、生成AIが急速に進化・普及し、AIの応用領域や社会的な影響度、人間の必要スキルが大きく変貌しつつある。20世紀末以来のデジタル革命は、蒸気機関に代表される18~19世紀の産業革命に匹敵する、社会と人心を変える原動力になっており、AIなど最先端のデジタル技術の進歩がもたらす転換期の只中にあるといえる。EAJではこれまで、社会の在るべき将来ビジョンを洞察し、その方向性に沿って、フォーラム、シンポジウム、プロジェクトなどを実施するとともに、それらの結果に基づく多様な政策提言や共創の場の構築など、実績を積み上げてきた。EAJは2021年5月に「緊急提言-博士後期課程大学院生に対する支援の強化にあたって-」を取りまとめて政府に要望したところであるが、我が国の博士後期課程学生数は2023年、2024年と2年連続で過去最高を更新するなど、我が国の研究力強化への反転の兆しも見られつつある。このような兆しも踏まえつつ、全人類の膨大な知的資産であるウェブ情報の活用を可能にしたともいえる生成AIがさらに普及しつつある2025年度は、2027年のEAJ40周年に向けてEAJの更なる飛躍をめざす新たな一歩を踏み出すため、これまで細分化した情報を「総合知」(Collective Intelligence)で紡ぎなおし、常識を見直し、根源的な問題点の整理・対策を見据えて、定款第4条に定める下記5事業を推進し、混沌とした時代を乗り越える工学と科学の新たな在り方を求め、「人類の安寧とより良き生存のために未来社会を工学する」というEAJの基本理念実現に一層尽力したい。

- 創造的革新技術の萌芽の模索、評価等による、先見性・創造性のある基礎研究の推進のための調査研究、提言等に関する事業

- 社会、産業界、学界が工学及び科学技術に関する分野で直面している具体的問題の把握とその解決に関する事業

- 工学及び科学技術に関連する問題についての普及啓発活動に関する事業

- 工学及び科学技術の分野における国際交流の推進に関する事業

- その他本法人の目的を達成するために必要な事業

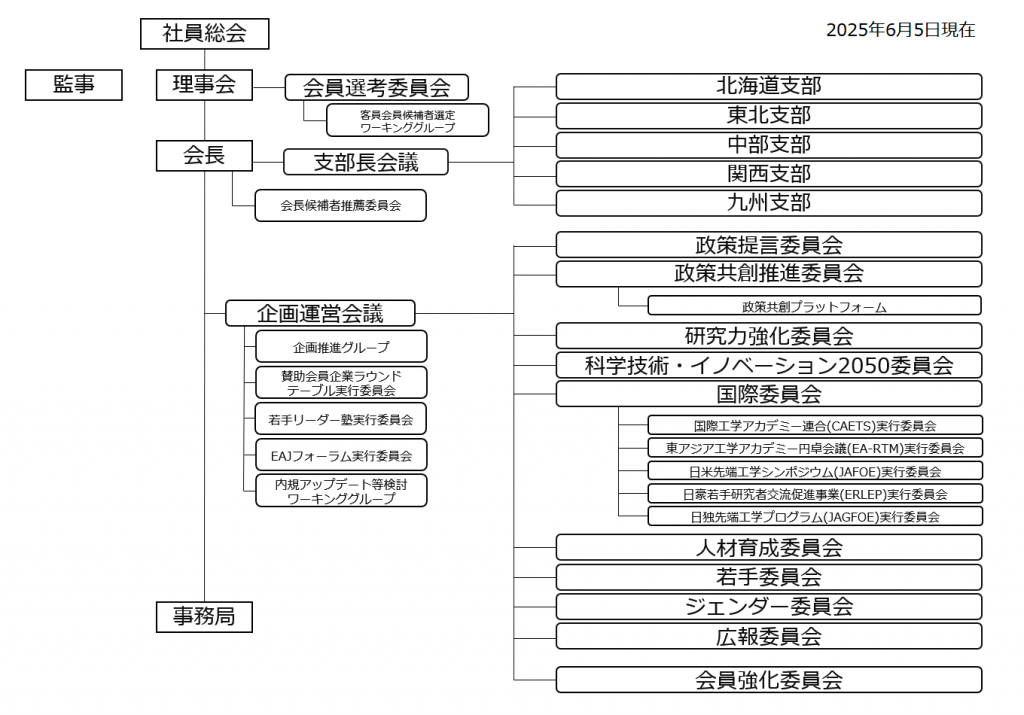

これらを担当する委員会、支部、プロジェクトでは、「年間活動計画」を作成し、以下の点に留意して計画的に活動を推進する。

- EAJの基本理念実現に向け、社会・環境エネルギー・経済課題のバランスの良い解決と価値創造、その早期社会実装をめざし、政策提言・共創活動、人材育成活動、支部活動、国際活動、会員参加型広報活動の一層の拡充、工学・EAJの認知度の更なる向上を図る。

- 新支部設立に向けた活動なども通じて、人文社会科学分野なども含めた幅広い学問分野、学際分野の専門家や、若手会員、女性会員、賛助会員、私立大学・公立大学所属会員、支部会員など、これまで以上に多様な会員・賛助会員などをバランス良く拡充して一層の多様化を促進し、価値創生基盤の一層の強化を図る。

- 外部機関との連携を一層密に、財務基盤の一層の強化を図り、公益事業の拡充に努める。

2.法人運営に係わる活動

定款第4条に定める5事業を円滑かつ効果的に推進するため、下記の通り、正会員・客員会員・賛助会員のバランス良い拡充、多様化を図り、EAJの持続的な価値創生基盤の一層の強化、工学・EAJの認知度の更なる向上を図るべく、法人運営に関わる企画推進、組織基盤増強、事務局活動を推進する。

2-1 企画推進活動

1)社員総会

社員総会は、EAJの最高議決機関である。定時社員総会を、2025年6月に開催し、理事及び監事の選任、事業計画・予算、事業報告・決算などを決議する。

2)理事会

2025年度に5回(5月、定時社員総会直後、8月、11月、2月)開催し、「人類の安寧とより良き生存のために未来社会を工学する」というEAJの基本理念実現に向けて更なる飛躍をめざすべく、将来構想の早期実現を可能とする、正会員、客員会員、賛助会員の入会可否の決定、役員候補者の選任、諸規則の制定・改定・廃止、重要行事等の開催計画などの審議、決議を行う。なお、5月理事会にて、2024年度事業報告、収支決算、2025年度展望・事業計画と収支予算案など、定時社員総会に提議する全ての議案を決議し、2月理事会にて、2026年度事業計画および収支予算を決議する。

3)企画運営会議

2025年度に8回(4月、6月、8月、9月、10月、12月、2月、3月)開催し、2027年のEAJ40周年への更なる飛躍に向けて、定款第4条に規定される5事業の活性化、円滑な推進に関する重要事項などについて、企画・調査・検討し、理事会に提議する。また、会長、理事会からの諮問に応じて調査・検討し答申する。

3-1)企画推進グループ

2027年のEAJ設立40周年に向けたEAJ事業の更なる活性化に向け、以下の活動を企画推進する。法人運営活動では、財務・事務機能強化委員会などと連携し、活性化に関わる事業活動基盤の強化を図る。公益目的事業活動では、支部、委員会、プロジェクトなどと連携し、会員向けコンテンツの充実、新入会員ガイダンス、談話サロン、EAJフォーラムの企画推進などを行ない、EAJ内の会員間、事業間、更には内外産学官民間の共創を支援し、EAJならではの価値創出を促進する。

3-2)賛助会員企業ラウンドテーブル実行委員会

定款の使命に鑑み、賛助会員と、我が国ひいては世界の持続的発展に向けた取組などの共通課題について意見交換し、その成果をEAJ事業の参考にすると共に、産業界のEAJ活動への積極的な参加を呼びかけることなどを目的として、賛助会員企業ラウンドテーブル、および、賛助会員などとのネットワーキング構築に関わる、企画・調整・運営を行う。

3-3)若手リーダー塾実行委員会

2025年4月に、人材育成委員会、若手委員会と連携して、第2回若手リーダー塾として、フューチャー・リーダーズ・フォーラムを開催する。

3-4)EAJフォーラム実行委員会

多数の会員が会する定時社員総会の機会を利用し、多様な分野の有識者が、「人類の安寧とより良き生存のために未来社会を工学する」というEAJの基本理念実現に向け、科学技術・イノベーションと環境、社会、経済との関係を議論する場としてのEAJフォーラムの企画推進を行う。

3-5)内規アップデート等検討ワーキンググループ

定款に定める事業の実施に必要な内規等の整合性が確保されるよう、既定の内規等の整合性等の検討や定款の事業の実施をより効果的・効率的に可能にするための既定の内規等の見直し等の検討を進める。

2-2 組織基盤増強活動

1)会員選考委員会

公正な会員選考を行うことを基本方針とする。会員の多様化を図る観点から、選考に際しては、若手、女性、賛助会員企業所属、私立・公立大学所属、さらに新しい工学技術分野や人文社会科学分野の候補者の業績内容を尊重する。また、会員強化委員会と協働して正会員の候補者推薦の多様化と増加を働きかけるとともに、他の委員会等の活動と連携して、EAJへの新入会員のポテンシャルの活性支援等にも取り組む。なお、会員選考委員会の委員在任期間については、選考委員会規程に則ることに努め、選考委員会委員構成が固定しないように取り組む。

2025年度は、会員強化委員会と連携して、多様な分野からの正会員・客員会員候補者の推薦を促すことに努める。また、客員会員の選考については、2023年度からスタートした新しい選考プロセスに基づき、客員会員候補者選定ワーキンググループの支援も得て実施するとともに、その適切性等について検証を行う。

2)会員強化委員会

EAJの正会員・客員会員・賛助会員の多様性の拡充により価値創成基盤強化に貢献するとともに、会員数の維持・増強によりEAJ財務基盤の安定化に資することを目標に会員強化委員会活動を推進する。

- 個人会員については、EAJの正会員、客員会員に相応しい候補者の積極的な推薦を会員に働きかけていく。

- 特に、若手会員、女性会員、私立・公立大学所属会員、企業所属会員、支部会員、新興分野や人文社会科学分野などの会員の拡充による会員の多様化を進める。

- 合わせて、委員会活動を通じて広くEAJの活動状況の把握を進めるとともに、EAJの各委員会、プロジェクト、支部と連携して会員のEAJ活動への参加を促進する。

- 賛助会員については、幅広く多様な業種への拡大を図るとともに、特色ある小さな巨人の獲得を含む新規賛助会員の発掘を進める。

- 賛助会員企業ラウンドテーブルについては、情報共有と意見交換を通じて賛助会員企業とのコミュニケーションを深め、賛助会員企業のEAJの活動への積極的な参加を促進する。

3)財務・事務機能強化委員会

2025年度の展望を踏まえて、事業活動全体が円滑に推進されるよう、支援を行う。財務事情の理解浸透に努め、限られた原資が最適かつ有効に活用されるよう留意する。また、将来に向けての持続性も考慮し、中期的な観点からも、一定レベルの期末正味財産残高を実現することを目標とする。①財務諸表(収支・正味財産計算書、貸借対照表等)の月次精査を通して予実管理を徹底すると共に執行成り行きを見極め、年度財務目標の達成に向けた実務的提言を行う。②限られたリソースを前提に、事務局内外の業務上のプロセス及び接点の妥当性を適宜見直すことにより、確実性と効率性を両立させ、サービスの向上につなげる。③組織規模に見合ったガバナンスの重要性を認識する。

4)会長候補者推薦委員会

会長候補者推薦委員会設置要綱に基づき設置されている会長候補者推薦委員会に関しては、必要に応じて、会長候補に相応しい正会員を組織的に検討、推薦する。

5)選挙管理委員会

理事及び監事候補者投票内規に則り、社員総会開催の3か月以上前の理事会にて選挙管理委員会を設置し、定款第21条第1項「理事及び監事は、社員総会の決議により選任する」に基づき、理事会が社員総会に提案する「理事及び監事候補者」に関する正会員の意向を把握するために行う投票(予備投票)に関する手続きを進める。

2-3 事務局

共創基盤の更なる高度化を図ると共に、それらを活用した事務局業務の円滑、効率的、効果的な推進に努め、法人運営に係る活動、および公益目的事業に係る活動を支援し、事業運営の活性化に貢献する。

3.公益目的事業に係わる活動

定款第4条に定める5事業を円滑かつ効果的に推進するため、下記の通り、これまで拡充を進めてきた共創基盤を活用し、工学による社会・環境・経済課題のバランスの良い解決と価値創造、その早期社会実装をめざし、政策提言活動、人材育成活動、支部活動、国際活動、広報活動などの一層の強化を図るべく、文理を超えたEAJの「総合知」を活かした、実践的な委員会、支部の協働活動を推進する。

3-1 委員会活動

1)政策提言委員会

- 我が国の工学及び科学技術全般の発展に寄与するため、創造的革新技術の萌芽の模索、評価を行うと共に、社会、産業界、学界が直面している具体的問題の把握とその解決を目指し、実装へのアクションプラン策定も意識し、強い熱意のあるプロジェクトリーダーと深く考えているメンバーにより、社会が目指すべき方向性について先見的、創造的な提言を発信する。

- 政策提言の幅広いテーマをカバーし、会員の参加意識を高めることを目的として、テーマに応じてトップダウン・ボトムアップ両面からの意見交換を行う検討会などを通じ、多様な会員の参加の拡充を図る。

- 賛助会員、新入会員アンケート結果なども踏まえ、科学技術、産業競争力の基盤の強化なども含めた新規テーマの拡充を図る。

- 広報委員会、政策共創推進委員会、研究力強化委員会、科学技術・イノベーション2050委員会、支部などとの連携を強化し、外部向け発表の場を拡充し、緊急提言も含めてそのアウトカムを最大限に活かす。

- 外部資金獲得の提案を積極的に支援する。その際、多彩な分野の会員主体の推進体制も検討する。

- 報告書要旨、図面の英文併用などを通じて一層のグローバル化を支援する。

2)政策共創推進委員会

わが国におけるミッシングリンクである立法府とアカデミアの間の科学技術情報共有をアカデミア側からのアプローチによって少しでも現実化することにより、日本の政策立案が、ますます複雑化しつつある社会の問題により適切に対処でき、国民からも信頼されるものとなることに寄与する。

そのため、2025年度は、2023年度に実施した「3年間自己評価」を踏まえ、引き続き、理事会で承認された方針に基づき、①国会議員との意見交換、「対話の会」の開催、②参議院調査部門とのワークショップの共催、③国立国会図書館との調査・提言テーマに関する情報交換、④若手研究者(博士課程の研究者を含む)による議員インタビュー、⑤政策共創プラットフォームの開催についてそれぞれの継続性を重視し、適宜実施する。

3)研究力強化委員会

我が国の研究開発システムの在り方を俯瞰的に考察し、その再設計と研究力の強化に関して、双方向交流の場を設け、多様な分野の第一線で活躍する若手研究者、女性研究者、企業研究者など有識者の声を集め、現場視点で有効な方策を議論するとともに、会員、マスコミ、国会議員など含めた関連ステークホルダーとの意見交換を行い、政府、立法府、学界、産業界への具体的な提言を行う。

4)科学技術・イノベーション2050委員会

本委員会の2025年度の活動基本方針は、2050年の持続可能な社会の維持・構築に必要な技術の開発・実装を目指し、そのために現在我々エンジニアが取り組むべき課題について議論することである。2050年に向けた「科学技術・イノベーション」ロードマップの策定を目指し、EAJ内で活発な議論を喚起できる新たな視点や論点を提供することを目的とする。

具体的な活動としては、約2ヶ月に1回の頻度で全体委員会(基本的に対面+オンラインのハイブリッド形式)を開催し、委員相互で議論を深めるとともに、EAJ内外の多様な学術分野の専門家を講師として招き、広い視点での議論を促進する。また、2025年度中に「生産性と持続可能性(仮)」を主題としたワークショップやシンポジウムを開催し、本委員会の活動を広く発信するとともに、「デジタルツイン」や「気候変動」などをキーワードとし特にエンジニアリング以外の学術分野の専門家とも意見交換を行う機会を設ける。

長期的には、グローバルサウスを含む国際的な連携を推進し、少子化・人口減少・経済規模縮小社会においても、安全で健康かつ文化的で心豊かな生活を維持するために必須となる生産性向上や、リーダーとして活躍できる人材の育成を目指す。これにより、日本の科学技術を取り巻く長期的課題の展望を明らかにすることを目標とする。

5)国際委員会

各国の工学アカデミーとの組織的連携、積極的な若手人材の関連イベントへの派遣、国際事業の国内他機関との共催の拡大を軸に、日本における国際連携ネットワークを強化する。

国際アカデミー間連携では①国際工学アカデミー連合(CAETS)(ブリスベン開催)、②東アジア工学アカデミー円卓会議(EA-RTM)(日本開催オンライン)③工学アカデミー会長会議(AEPM)の事業を継続する。国際人材育成では①日米先端工学シンポジウム(JAFOE)の米国開催、②日豪若手研究者交流促進事業(ERLEP)の2026年度開催準備、③日独先端工学プログラム(JAGFOE)の日本開催を行う。

6)人材育成委員会

EAJ の目的を達成するために、各委員会ならびに支部と連携し、総合的な視野と中長期的な視点をもって戦略的に人材育成活動を進め、社会及び世界に貢献するべく、2025年度は下記の活動に注力する。

- 若手リーダー塾実行委員会、若手委員会と連携し、第2回若手リーダー塾を開催する。

- EAJ報告書_2020-04 “未来社会を見据えた科学技術イノベーションと高度工学系人材の育成”などを参考に、他委員会・支部との連携を深めつつ、工学における人材育成に関する活動を推進する。

7)若手委員会

2025年度の日本工学アカデミー若手委員会は、「国際人材の育成」を中心に据え、対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド型活動を展開する。国内外で活躍する研究者や技術者を招いたキャリアパス意見交換会や公開シンポジウムを対面形式で実施し、深い議論と直接的な交流を促進するとともに、オンライン配信を活用し、遠方の参加者にも知識共有を広げる。この形式を通じ、対面での密な交流の良さを生かしながら、社会全体に活動成果を発信する。

また、多国籍な若手研究者との連携を深め、国際的な視点を取り入れる意見交換会を継続的に開催する。10代・20代のさらに若い世代を対象とした国際キャリア育成プログラムを強化し、ワークショップや講演を通じて次世代のリーダー育成を目指す。これらの活動は、国際的な場で必要なリーダーシップスキルや視点を養う実践的な学びの場を提供する。

加えて、日本の先進技術や文化を国内外に発信する展示やオンラインプロジェクトを推進し、国内の工学的成果を広く発信するだけでなく、グローバルなネットワークを構築する。これらの取り組みにより、国際的視点を持つリーダーの育成と、日本工学の国際的な認知度向上を同時に目指す。

8)ジェンダー委員会

社会が直面している課題や未来社会の課題の把握および解決のためには、DE&I(Diversity, Equity, and Inclusion)の視点が必須である。本委員会では、他機関、EAJの他委員会、支部などとの連携を一層強化し、DE&Iに関わる活動を強化する。以下に2025年度のアクションプランを記す。

- 更なるEAJ多様化策の検討および実施:他機関、EAJ他委員会・支部と連携しDE&I増強策を検討・強化・実施する。例えば、適切な女性委員を推薦する仕組みなどを策定し、実施する。

- EAJ支部との連携強化:EAJの更なる活性化に向け、共同シンポジウム実施などで協業する。テーマについては、定期的な意見交換を行い、会員、委員会と支部などとの課題感をすり合わせる。

- 「ダイバーシティに関する Good Practice」記事の更なる活用:個人・組織のDE&I視点での好事例の情報発信を内外に向かって行う。それぞれのネットワークの活用を通して効果の最大化を図る。

- ジェンダー委員会内での知識共有の機会強化:ジェンダー委員会の定例会に有識者を招き、知見を共有いただき、委員の啓発ならびに視野を広げ、多様性のある活動推進を行う。

- 海外の活動との連携:CAETS Diversity and Inclusion Working Groupなどとの連携を強化し、情報共有・意見交換を行い、当委員会の取り組みを推進する。

9)広報委員会

広報委員会においては、これまで、広報誌EAJ NEWSの企画・編集、会員各位へのEAJニュースレターによる広報、HP作成による外部への情報発信、活動報告書の編集・発行等を定常的に行ってきたところである。2023年及び2024年には、30年以上ぶりとなる一般向けのパンフレットも作成し、会員による新規会員勧誘等に活用されているところである。

2025年度も、これまでの活動を継続し、広報活動に注力することとするが、例えばEAJ全体が課題としている、よりバランスのとれた会員構成(所属、分野、年齢層、ジェンダー等)を実現できるよう適切な広報活動の在り方を追求・実践する。また、EAJ へのエンゲージメント向上のため、EAJニュースレターに、新たに「会員の声(新入会員の近況)」欄を設け、正会員・客員会員双方に寄稿を依頼する。

さらに、2023年度に検討を開始した会員のEAJ出版物にかかる著作権の扱いについても、ガイドライン策定に向けて検討を継続していく。

3-2 支部活動

地域の特徴ある活動を中心に、支部間、支部・委員会の連携強化に努め、支部・地域発の提言・提案プロジェクトの掘り起こしも含め、広く事業展開を行う。また、「人類の安寧とより良き生存のために未来社会を工学する」事業活動を包摂的に推進するべく全ての地域での支部結成をめざし、中国・四国支部の設立に向けた活動を加速する。

1)北海道支部

現在北海道では再生可能エネルギーや次世代半導体、宇宙開発、GXやDXに係る新たな産業創出への取り組みが進められている。道内の工学分野が変革期にある情勢において、北海道支部は工学人材の育成、及び研究者間のネットワーク形成、社会への啓発活動などを通じてより一層活性化を目指す。従前どおり、東北支部とは共催・協賛事業などにより連携し、相互の発展に資する。

支部発足5周年を迎えるにあたり、他支部の会員にも参加していただける交流会を企画し、支部間の連携を強化する契機としたい。

2)東北支部

持続可能な社会の実現を目指し、東北地区の知的資産を活かした地域発の社会革新を進めるための活動を推進する。支部会員の多様化、活動のデジタル化を引き続き推進するとともに、下記の活動を実施する:

- 講演会等による支部会員への情報提供と社会への発信:北海道支部、委員会、大学、学会等と積極的に連携する。

- 支部として今後重点的に取り組むべき課題を検討する。

3)中部支部

- EAJ中部レクチャーに中部独特のテーマを投入していく。

- スタートアップに関連して、スマートシティ、国際空港と基幹交通インフラなどが一体となって連携した地域開発と国際展開のテーマを検討していく。

- 運営委員会にスマートシティ関連の人材を招く。

- 他の国内外組織と工学を超えた横断的連携を進め、工学の常識を転換する。

- 支部活動の世代交代を検討する。

4)関西支部

EAJの設立主旨である日本の工学・科学技術全般の発展に寄与するとともに、科学技術に関わる産学官の指導的立場にある者の団体であることを基盤として、本支部会員への情報や交流の場の提供ならびに地域社会との共創活動に寄与し、併せて本支部会員相互の協調と親睦を図ることを目的とする。

特に、工学と他の分野との連携をテーマとして講演会等の開催を進める。可能であれば、現地見学会などを併用し、対面での会員等間の直接連携の場を構築し、支部活動の強化に努めたい。企画運用対応の大学数を増やし、会員活動の場や分野の範囲を広げる活動も試みる。事務局運営の安定化ならびに円滑化をより強化する試みを行う(そのための経費も予算化する)。

- 運営委員会開催(3回程度開催予定)

- 2025年度上半期 第14回講演会開催予定(京都地区)

- 2025年度下半期 第15回講演会開催予定(神戸地区)

(見学会などの開催を種々企画するために、R7年度は予算を増額している。)

5)九州支部

本支部は、日本工学アカデミーの設立趣旨である日本の工学・科学技術全般の発展に寄与するとともに、科学技術に係る産学官の指導的立場にある者の団体であることを基盤として、本支部会員への情報や交流の場の提供ならびに地域社会に対する共創活動に寄与し、併せて本支部会員相互の協調と親睦を図ることを目的としている。

2025年度は、デジタル・オンライン技術を適宜活用した支部主催行事・交流等を企画・開催する。また、運営委員会・会員拡大強化等の活動も引き続き行う。2025年度のアクションプランは次のとおりである。

- 支部会員への情報提供や交流の場として、講演会、シンポジウム、懇親会などを開催する。

- 次代を担う高校生や高専生に対する工学・科学技術の啓発活動として、出張講演会を開催する。

- 支部運営体制の強化を図るとともに、会員拡充に向けた取り組み等を行う。

- 九州地域の特性を反映した課題解決や地域の活性化に向けた活動を企画、実施する。

- 上記実施にあたり、業務におけるデジタル・オンライン技術の活用を推進する。